拔掉网线那一刻,很多人会松一口气——觉得自己的设备终于安全了。这种想法很自然,毕竟网络是黑客入侵的主要通道。但现实往往比想象复杂,断网后的设备依然暴露在各种潜在风险中。

物理隔离的局限性

物理隔离听起来像铜墙铁壁,实际上更像一道需要多重锁具的大门。我接触过一个企业的案例,他们的核心数据库服务器完全与互联网隔离,却依然遭到入侵。调查发现,攻击者通过一个被遗忘的调试端口实现了突破。

电磁泄漏是个容易被忽视的漏洞。计算机运行时产生的电磁波可能携带敏感信息,专业设备在百米外就能捕获这些信号。温度变化也能成为信息传递的媒介,研究人员演示过通过控制CPU温度来传输数据。

空气间隙防护需要全面考虑物理环境。从墙壁的厚度到门窗的密封性,从电源线路到接地系统,每个细节都可能成为安全链条中的薄弱环节。

隐蔽通道技术解析

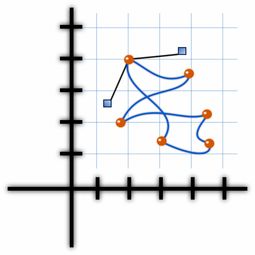

隐蔽通道就像特工使用的密写墨水,它们隐藏在正常的系统活动中。时间通道利用操作的时间间隔传递信息,某个进程的响应延迟可能代表二进制代码的“0”或“1”。

存储通道更加隐蔽,它们通过共享的存储空间传递数据。两个本应隔离的进程可能通过硬盘的某个扇区、内存的特定地址交换信息,这种交换完全不需要网络连接。

我曾经测试过一个系统,发现两个隔离的虚拟机竟然能通过CPU缓存进行通信。这种级别的隐蔽通道让传统的安全监控几乎失效。

预置后门与潜伏式攻击

预置后门就像提前埋好的地雷,它们可能在设备出厂时就已经存在。某个知名品牌的服务器固件中曾被发现留有未公开的管理接口,这个设计初衷可能是为了方便维护,却成了攻击者的捷径。

潜伏式攻击更具威胁性。恶意代码可以休眠数月甚至数年,等待特定条件触发。某个政府机构的系统中发现过一个休眠两年的后门,它在检测到某个特定文件被访问时才激活。

这些攻击机制显示出,单纯依靠断网提供的安全感相当脆弱。安全防护需要更立体的思维,要考虑那些看不见的连接通道。

现代攻击的复杂性要求我们重新思考“隔离”的定义。真正的安全不是简单地切断网线,而是建立全方位的防护体系。

拔掉网线后,很多人以为自己的设备进入了安全区。这种安心感可能持续不了多久——黑客们早就准备了各种不依赖网络的入侵方式。就像锁上门窗后,小偷还能通过通风管道爬进来一样。

物理接触攻击:USB设备与硬件植入

USB设备可能是最容易被忽视的威胁载体。我见过一个真实的案例,某公司员工在停车场捡到一个U盘,出于好奇插入办公电脑。这个看似无害的动作,让整个内网在几分钟内被植入恶意软件。

自动运行功能让攻击变得异常简单。当USB设备接入时,系统会自动执行预设程序,这个过程完全不需要网络连接。某些高级攻击甚至能通过USB接口直接修改固件,这种修改在常规扫描中很难被发现。

硬件植入更令人防不胜防。攻击者可能在设备生产环节就植入微型芯片,这些芯片平时处于休眠状态,在接收到特定信号时才会激活。某个大型企业的服务器曾在维修后被发现多了一个不起眼的元件,调查显示这个元件能够窃取加密密钥。

无线信号窃取:蓝牙、WiFi与射频攻击

蓝牙连接的范围比大多数人想象的要远。专业设备可以在一百米外连接到未加密的蓝牙设备,这个过程就像用长杆钩取房间里的物品。我测试过办公室的蓝牙键盘,发现在走廊尽头依然能捕获击键信号。

WiFi适配器即使处于关闭状态也可能成为漏洞。某些恶意软件能够重新启用被禁用的无线模块,建立隐蔽的连接通道。更令人担忧的是,这些连接可能只持续几秒钟,足够传输关键数据。

射频攻击听起来像科幻情节,但确实存在。计算机组件在运行时会产生特定的电磁辐射,这些辐射可以被专业设备解读。有研究团队演示过,通过分析屏幕发出的电磁波,能在隔壁房间重建显示内容。

供应链攻击:预装恶意软件与固件篡改

新设备开箱即用的便利性背后可能藏着风险。某个政府机构采购的一批打印机,在出厂时就被预装了监控软件。这些软件深埋在固件层,常规杀毒软件根本无法检测。

固件篡改是更隐蔽的攻击方式。攻击者可能替换设备的基础固件,这些固件控制着硬件的最基本操作。某个案例中,企业的网络交换机固件被修改,所有经过的数据都会被复制到隐藏的存储区域。

软件更新渠道也可能被利用。攻击者伪造更新服务器,向断网环境中的设备推送恶意更新包。由于这些更新来自“可信”来源,系统会毫不犹豫地执行。

这些入侵手段提醒我们,物理隔离的环境需要更细致的安全考量。每个接口、每个组件、每个供应链环节都可能成为攻击的入口点。安全防护需要像守护珍宝馆一样,不仅要锁好大门,还要监控每个通风口和排水管。

拔掉网线只是切断了最明显的攻击路径,但系统内部的漏洞依然存在。就像关上门后,还需要检查房间内是否藏着不速之客。断网环境下的漏洞检测需要更细致的方法,这些工具和技术能在不依赖外部网络的情况下,找出潜藏的安全隐患。

离线安全扫描工具的使用技巧

传统的漏洞扫描通常需要连接互联网获取最新特征库,但在断网环境中,我们依然有办法。我维护过一个完全隔离的研发网络,定期使用离线更新的漏洞扫描工具。这些工具的关键在于提前准备好完整的特征库,通过安全U盘或光盘进行更新。

离线扫描时,时间窗口的选择很重要。全系统扫描可能占用大量资源,影响正常业务。我们通常在周五下班后启动扫描,周一早上就能拿到完整报告。扫描过程中需要特别注意内存使用情况,避免因资源耗尽导致系统崩溃。

扫描结果的解读需要经验积累。某些漏洞标记为“高危”可能在实际环境中并不构成威胁,因为相关服务并未启用。我记得有次扫描显示系统存在Apache漏洞,但实际上那台服务器从未安装过Apache。误报会消耗宝贵的排查时间,学会筛选真正重要的漏洞是项实用技能。

系统日志分析与异常行为识别

系统日志就像设备的“黑匣子”,记录着每个重要事件。在断网环境中,日志分析成为发现异常的主要手段。Windows事件日志、Linux的syslog都包含着宝贵信息,关键是要知道看哪里。

登录日志需要特别关注。某次审计中,我发现一台服务器在凌晨3点有成功登录记录,而那个时间段不应该有任何人工操作。深入调查发现是预设的维护任务,但这类异常必须核实。失败的登录尝试同样重要,特别是当它们来自不常见的账号或时间段。

进程和服务日志能揭示隐蔽活动。突然出现的新进程、异常的资源占用都可能指向恶意软件。有个有趣的发现:某台电脑的svchost.exe进程持续写入大量数据,最终发现是隐藏在系统深处的挖矿程序。即使没有网络连接,恶意软件依然在消耗资源。

文件完整性校验与哈希值比对

文件系统的任何异常改动都可能是入侵的信号。使用文件完整性监控工具,建立系统文件的基准快照,之后定期比对就能发现未经授权的修改。这个方法对检测rootkit和系统文件篡改特别有效。

关键系统文件的哈希值应该提前计算并安全存储。我习惯将重要文件的MD5、SHA1值打印出来,放在保险柜里。听起来很原始,但在完全隔离的环境中,这种物理备份反而最可靠。当怀疑系统被篡改时,重新计算哈希值并与原始记录比对,几分钟就能确认文件完整性。

应用程序和配置文件同样需要监控。某企业的数据库服务器响应变慢,最后发现是配置文件被修改,添加了额外的日志记录指令。虽然不算恶意攻击,但这种未经授权的改动影响了系统性能。定期校验配置文件能及时发现这类问题。

这些检测方法构成了断网环境下的安全监控体系。它们不需要实时网络连接,却能提供持续的安全态势感知。就像定期体检能发现潜在健康问题一样,系统的定期检查能帮助我们在造成实际损害前发现安全漏洞。

切断网络连接只是防御的第一步,真正的安全需要在隔离环境中建立主动防护体系。这就像把贵重物品放进保险箱后,还需要设置密码、安装监控,甚至安排警卫巡逻。断网环境中的主动防御需要从物理到逻辑的多层次保护,让潜在攻击者无从下手。

物理安全措施的强化实施

机房门禁系统往往是最容易被忽视的环节。我参与过一个政府项目,他们的服务器机房采用三重认证:门禁卡、指纹识别,还有老式的机械密码锁。这种组合确保了即使某一种认证方式被破解,还有其他屏障保护。

监控摄像头的布置需要讲究策略。单纯覆盖门口还不够,关键服务器机架应该有多角度监控。记得有次排查安全事件,正是某个斜对角的摄像头拍到了清洁工异常接近服务器的画面。监控录像的存储周期也很重要,至少保留三个月,便于追溯历史事件。

访客管理必须严格执行。临时访客应该全程陪同,访问记录要详细登记。某数据中心发生过冒充维修人员的入侵事件,攻击者靠着伪造的工作证和熟练的话术,差点就接触到了核心服务器。现在想来,如果当时要求双重确认身份,可能就能避免风险。

系统最小化原则与权限管控

断网环境中的系统应该像潜水艇一样精简。只安装必需的软件和服务,关闭所有非核心功能。我见过太多系统因为安装了多余的组件而引入漏洞,就像房子开了太多窗户,总有一扇会忘记关上。

用户权限需要遵循“最小特权原则”。普通用户账户不应该拥有管理员权限,不同部门间的访问也要严格隔离。有个金融公司的案例很典型:财务部的员工理论上不需要访问人事系统,即使两个系统都在同一个隔离网络中。

服务账户的权限往往被过度分配。很多应用程序默认使用系统权限运行,这其实很不安全。为每个服务创建专用账户,只授予必要的权限,能显著降低被横向移动的风险。这种细粒度的权限管理确实增加了运维复杂度,但安全收益是值得的。

加密技术与数据保护方案

全盘加密即使在断网环境中也很有必要。设备丢失或被盗时,加密能确保数据不会泄露。BitLocker、LUKS这些工具已经相当成熟,部署成本也不高。关键是密钥管理要安全,不能把密码贴在显示器上——这种看似玩笑的事情我真的见过。

应用层加密提供额外保护。数据库中的敏感字段应该单独加密,即使有人突破了系统防线,拿到的也是密文。加密算法的选择很重要,现在一般认为AES-256是比较安全的选择。密钥轮换也要定期进行,就像定期更换门锁一样。

备份数据的加密经常被忽略。磁带、移动硬盘这些离线存储介质同样需要加密保护。某公司把备份磁带存放在第三方仓库,结果仓库失窃,由于备份未加密,直接导致大量客户数据泄露。这个教训告诉我们,数据保护要贯穿整个生命周期。

主动防御的核心在于 anticipating potential threats and implementing countermeasures before they materialize。在断网环境中,这种前瞻性思维尤其重要,因为一旦发生安全事件,外部救援也会受到限制。建立完善的主动防御体系,能让隔离网络真正成为安全的堡垒。

当断网环境出现安全警报时,反应速度决定损失程度。就像手术室发现感染迹象,必须立即启动标准处置程序。应急响应不是盲目操作,而是有章法的危机处理艺术,在隔离环境中更需要精准的判断力。

断网环境下的入侵检测与确认

异常现象往往是最初的信号。某制造企业的隔离网络曾出现服务器风扇异常高速运转,起初以为是硬件故障,后来才发现是挖矿程序在偷偷运行。这种物理层面的异常值得关注,比如设备指示灯异常闪烁、硬盘灯持续亮起却不进行实际操作。

日志分析在断网环境中变得更具挑战性。没有云端威胁情报的支持,全靠本地日志关联分析。我记得处理过一个案例,通过对比三台服务器的时间戳,发现攻击者在凌晨两点同时访问了这些机器——这种时间上的巧合在正常运维中几乎不会发生。

文件完整性检查是确认入侵的关键步骤。使用AIDE或Tripwire这类工具建立基准,定期比对系统文件变化。有次客户坚持系统未被入侵,直到文件校验显示十几个系统二进制文件被替换,才不得不承认存在安全漏洞。这种客观证据比任何主观判断都更有说服力。

隔离受损系统与遏制攻击扩散

物理隔离应该作为首要措施。直接拔掉网线可能比软件隔离更可靠。某实验室在发现入侵后,选择在防火墙上添加规则而非物理断网,结果攻击者通过虚拟网络适配器继续保持连接。有时候最简单的解决方案反而最有效。

受损系统的取证需要谨慎进行。直接关机可能丢失内存中的证据,持续运行又担心攻击持续。我的经验是:先保存内存镜像,再切断电源。这个顺序很重要,就像保护犯罪现场时先拍照再移动物品。

遏制措施需要考虑业务连续性。核心业务系统受损时,可能需要启用备用系统接管服务。有家医院在应急演练中发现,他们的备用系统需要4小时才能完全启动,这个时间窗口对急诊业务来说完全不可接受。后来他们改进了热备方案,实现30秒内切换。

离线补丁管理与系统恢复

补丁来源的安全性必须保证。断网环境不能直接连接厂商服务器更新,需要建立内部的补丁分发机制。我见过有人用U盘从联网电脑拷贝补丁到隔离网络,结果把病毒一起带了进来。现在想来,应该先在不重要的设备上验证补丁安全性。

系统恢复需要遵循标准化流程。从干净镜像开始重建,而不是在受损系统上修修补补。某公司为了省时间直接在受感染系统上打补丁,结果三个月后再次被同一家族恶意软件入侵——原来攻击者留下了隐藏的后门。

恢复后的验证同样重要。仅仅能正常启动还不够,需要运行完整的测试用例确保所有功能正常。有次系统恢复后看起来运行良好,直到一周后某个特定业务功能报错,才发现某个配置文件在恢复过程中丢失。这种问题在压力大的应急响应中很容易被忽略。

应急响应的本质是在混乱中建立秩序。断网环境虽然限制了攻击面,但也增加了救援难度。建立清晰的应急流程并定期演练,才能在真正发生安全事件时保持冷静,做出正确决策。每个成功的应急响应背后,都是无数次演练和经验积累的结果。

纵深防御就像给系统穿上多层防护服,每一层被突破时还有下一层作为缓冲。断网环境容易让人产生虚假的安全感,实际上物理隔离只是安全拼图中的一块。真正可靠的防护需要在每个可能被突破的环节设置检查点,让攻击者每前进一步都要付出更大代价。

多层次防护策略的整合应用

安全防护不应该只有一道围墙。某政府机构采用五层防护:物理门禁、设备加密、应用白名单、网络微隔离、数据加密。即使攻击者突破前两层,后面还有三道防线在等待。这种设计思路很实用,攻击者很少有能力连续突破所有层次。

技术防护需要与管理措施相结合。再好的防火墙也挡不住员工把密码写在便签上贴在显示器旁。我参与过一个项目,客户投入重金部署了顶级安全产品,却因为保洁人员晚上清理办公室时能够接触到未锁定的工作站,导致整个防护体系形同虚设。后来他们加强了物理访问控制,这个问题才得到解决。

防护层之间需要保持适度距离。就像城堡不止有外墙,还有内墙和核心堡垒。某金融机构把全部安全措施都部署在网络边界,内部系统却几乎零防护。当攻击者通过钓鱼邮件进入内网后,如入无人之境。纵深防御的关键在于,即使某个区域失守,其他区域仍能独立运作。

定期安全审计与渗透测试

安全状态不是静态的。上个月还安全的系统,这个月可能因为新发现的漏洞而变得脆弱。定期审计就像健康体检,能够发现潜在问题。某公司每年进行四次全面审计,分别在每个季度初进行。他们发现这种频率刚好能在问题恶化前及时干预。

渗透测试要模拟真实攻击场景。单纯扫描漏洞不够,还需要尝试组合利用。我印象很深的一次测试中,我们通过一个低危漏洞获取了初始访问权限,然后利用配置弱点横向移动,最终拿到了域管理员权限。客户看到演示后立即调整了他们的安全策略。

审计结果必须转化为具体行动。发现问题是第一步,解决问题才是关键。有家公司在渗透测试后发现200多个安全问题,却只修复了高危漏洞。六个月后再次测试,中危漏洞已经演变成新的攻击路径。安全防护需要闭环管理,从发现问题到解决问题的完整循环。

员工安全意识培训与应急演练

技术手段再先进,人也可能成为最薄弱的环节。某次安全事件中,攻击者假扮IT部门打电话要求员工提供密码,超过三分之一的员工照做了。这个数字让人惊讶,也说明常规的安全培训可能不够深入。后来他们引入了基于场景的互动培训,效果明显改善。

演练要尽量贴近真实。桌面推演和实战演练差别很大。某公司每年进行断网环境下的安全演练,包括如何在不连接互联网的情况下确认入侵、如何隔离系统、如何获取离线补丁等。第一次演练时团队手忙脚乱,第三次已经能够有条不紊地按流程操作。这种肌肉记忆在真实事件中非常宝贵。

培训内容需要持续更新。攻击手法在进化,防御知识也要同步更新。我记得三年前培训重点还是防范钓鱼邮件,现在则需要加入供应链攻击、深伪技术等新威胁的识别。好的安全培训不是一次性活动,而是持续的教育过程。

纵深防御的本质是承认没有绝对的安全。每个防护层都可能被突破,但多层防护大大提高了攻击者的成本。在断网环境中,这种思路尤其重要——因为一旦被入侵,救援选择更有限。建立强大的纵深防御体系,就像给贵重物品配备保险箱的同时还安装了报警系统,即使有人突破门锁,还有更多障碍等待他们。